我一直說系統和體系,過去裝修不太談建筑的體系,只說裝修自己內部的事。我們現在要把整個建筑的全產業鏈的體系都納入進來。標準化當中最重要的是建立建筑通用體系下系統集成的技術規則。具體的方法是運用標準化的手段,提高內裝部品的通用率和互換率。

從這兒開始,我就不再說結構的事兒了,因為結構里面像裝配式結構大家也聽得比較多,我今天主要是聚焦在建筑工業化當中的全裝修成品交房。

我們這套理論體系的研究其實沒有什么高科技,我們在2010年定了一個原則,我們叫做在低技術條件下的系統集成,不盲目的搞高技術。比如說智能化,在我們這套技術體系里面是沒有的,我們只是定了一個行業標準,后面會繼續說我們是怎么定的。不管你是高技術的產品還是低技術的產品,在我們這個體系下都可以植入,它是一個開放的平臺。具體內容是建立空間與部品,部品與部品間統一的邊界條件,接口技術和幾何尺寸,目標是實現全產業鏈通用的標準體系。

這是我剛才介紹的今年北京市政府發的【2017】8號文,要求城區5萬平米以上和郊區10萬平米以上必須是采用裝配式建筑。不管多高,裝配率不得低于50%,預制率在60米以下不得至于40%。

昨天我評審了一個保障房項目,招拍掛文件里面寫了要執行8號文,但是文件里面同時又寫了毛坯交房。結果就把我們這些專家給難住了,這就出現了一個問題。因為在2017 8號文里面要求裝配率不管是多高的建筑都要達到50%,裝配率和預制率之間的10%是靠什么湊?要靠全裝修,不裝修,裝配率就達不到50%。所以昨天我們最后寫的專家評審意見就是要求他必須全裝修,或者找政府再協調,把你的預制率降到15%,這是可以的。

為什么我們現在預制率達到40%的裝配式建筑一定要做全裝修?是因為在現場裝配式建筑是不允許有剔鑿的,所有的管線、開關,必須在設計階段全部設計好。這個房子交活的時候就全部裝好。住戶是不允許在現場再剔鑿的。因為裝配式建筑,尤其是插座的位置,正好是30公分高。如果是預制墻版,正好是結構最薄弱的點,是灌漿套筒的位置,一旦一個電錘進去打壞了,這個樓的安全就會出問題。

第三部分是理論體系。

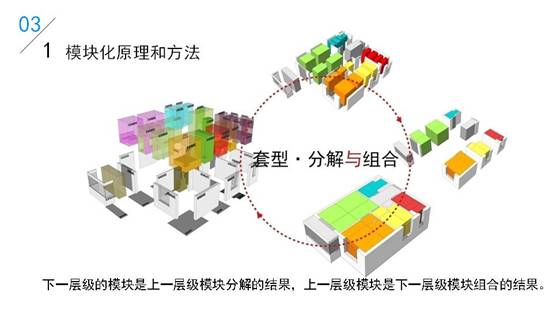

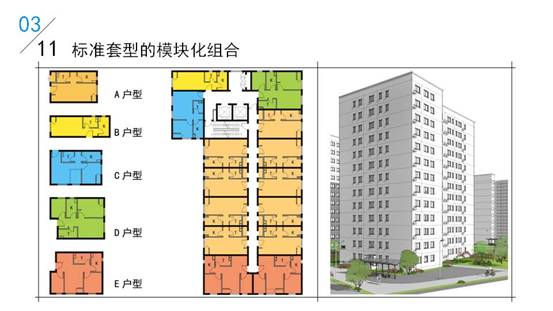

也就是我們是怎么研究這個事情的?我們是低技術條件下的理論體系。把一個標準的北京市的公租房的戶型,拆成不同的功能模塊,設計過程就是把這些功能模塊沿順時針方向組合的過程。

這是剛才那個戶型的平面圖,左邊是套型模塊,到中間就拆成了單位空間模塊,比如說拆成衛生間、廚房,再接著拆成單一空間模塊,比如說衛生間里面拆成管井,還有淋浴、馬桶、洗手盆、洗衣機四件套。把這些內裝部品從空間剝離出來以后形成部品模塊,按照它們的不同屬性去分類,最后形成了9大部品體系,他們分別是墻、頂、地、門窗、廚房、衛生間、家具,設備、管線。

現在北京針對保障性住房,從工程的角度來說,目前一部分項目也是按照我這個分類來劃分裝修界面的。比如說現在的裝修界面是從公共管井劃分的,一出管井就歸裝修公司管。包括隔墻,以前歸土建,現在都歸裝修管。然后把9個部品進行了10位編碼,這個編碼未來可能會融入國家體系。因為中國建筑標準院正在做大體系的編碼,我們在等他們,然后把我們的納入。總共做了320個產品和部品的編碼,這是通用標準部品的系列化圖譜。

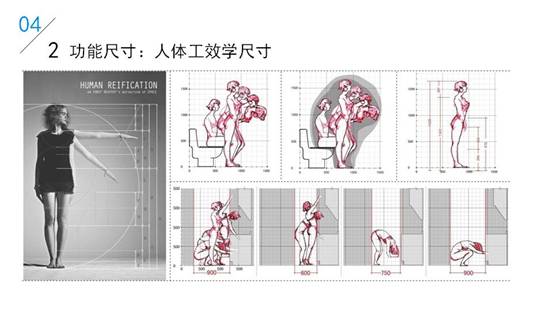

舉個例子:市場出售的馬桶有360mm×510mm的,有360mm×540mm的,有390mm×660mm的,也有420mm×750mm的。通過研究這個部品系列化圖譜進行功能模塊的劃分,一般來說一個完全密閉的上廁所的空間大概是需要凈空900mm×1.2米,可以容納1.8米以下的人正常做上廁所的動作。或者是840mm×1.2米,那邊的門就沒有了,這邊是帶門的,或者是810mm×1.2米,也沒有門。510mm是一個洗手盆。或者是750mm×1.2米,或者是720mm×1.2米,或者是600mm×1.2米。大家看進深的尺寸是不變的,1.2米的空間是絕對不變的,但是兩邊是可變的,在不同的墻體條件下是可以變的。

設計是順時針的過程,把這些模塊組合就可以了。這就是標準化輸入和多樣化輸出。

這“標準化輸入和多樣化輸出”也不是我說的,深圳的“兩提兩點”是非常牛的,現在再說一個更牛的。前年岑主任發給我一篇文章,清華大學的建筑鼻祖梁思成先生在1962年就寫出了《標準化輸入、多樣化輸出》。

為什么把這句話單獨拿出來說?因為現在社會上有一種論點,認為建筑工業化或者是裝配式建筑就代表了簡單、簡陋、不好看。我說這是錯的,拿手機來說,比如說蘋果手機非常簡單,但是大家誰能說它是不好看的東西?我們建筑如果簡單就變得不好看,那是設計師的問題,說明你的設計功底不夠,總喜歡去貼一些東西,去雕花,去雕龍。你認為這樣的東西是好看的,但是現代化的東西、工業化的東西一定是簡潔的,但一定是美的。

接下來是標準的廚房和衛生間的套型,剛才講的是功能模塊組合成不同的單位空間模塊,然后廚衛的模塊,包括起居室、臥室的模塊組合成套型。最后組合成一個樓,這就是設計的過程。

剛才把我們研究的過程和設計的過程簡單地做了描述。

接下來講模塊化系統和系統規則的制定。

工作目標是實現品質與效率的最優化。這是關鍵點,如果品質沒提高,效率沒有優化,成本沒有降下來,那這條路就走錯了。解決方案是運用標準化的手段建立住宅模塊化的標準體系。剛才講的那些東西就是在說標準體系是怎么建立的,核心內容是統一各模塊的邊界條件、接口技術和幾何尺寸。關鍵環節是空間與部品,部品與部品的設計尺寸與協調。產業形態是要形成分散化加工、一體化裝配的生產方式。

舉個例子,225的輪胎不管在全世界哪里購買的,裝上都可以用,但是建筑產品離這個目標還差遠了。

再比如說汽車研發,一輛汽車在幾十年前用10億美金研發一款汽車,但是它的前提是90%的零件和部品都已經是標準化了。在這個基礎上去研發,人家還要花那么多錢。我們現在第一是標準化程度不夠,第二是研發上花的錢太少。

核心的問題來了,模數這些年在建筑行業,包括在裝修行業都很少提。頂多是建筑行業說一模,比如說開間3.6米,3.3米或者3米。但是到結構部品的模數是什么?裝修部品的模數又是什么?大家不提。不提的話大家就裝配不上,工業化就搞不了。所以模數的概念是在設計中普遍重復應用的一種基準尺寸,設計尺寸由模數的等差數列組成。設計尺寸又分為功能尺寸、生產尺寸、比例尺寸和關聯尺寸。

功能尺寸是人體工程學的尺寸,比如說寬度1.2米是怎么得出來的?是模仿一個人體在衛生間中做上廁所的動作,彎到90度腰的時候,1.7米的人需要1.5米的凈空。保障性住房因為戶型小,完成基本動作就可以了,所以我們定了1.2米。在廚房里面,兩排櫥柜之間如果有抽屜,一個人要蹲下來做拉抽屜的動作,凈空要達到900,這是住宅設計規范中規定的,必須滿足。

京公網安備11010602004695號

京公網安備11010602004695號