在整體的經濟社會發展中,信息技術的發展是最為快速多變的,很多人看到的大都是巨頭在風濤海浪中成功的故事,但很多人卻沒看到這些巨頭在發展的過程中踩著的尸骨,其實在個人電腦PC發展后,那些沒有電腦知識,只憑傳統工作方式的人去領失業金去了;在PC時代轉向網絡時代后,王安電腦,DEC等傳統的巨頭轟然倒塌;在網絡時代轉向互聯網時代,NOKIA諾基亞、Motorola摩托羅拉等遭受了重創,前者斷臂求生,后者出賣求存。

建筑業作為傳統產業,轉型升級自然沒有信息產業這么迅速,但說法已經從以往的“建筑服務”轉為了“建筑工業”,建筑業從原來營業稅時代的服務業范疇變成了現在屬于增值稅時代的工業范疇。

逐漸閑下來的“包工頭”

阿寶是某房建企業的包工頭,這段時間一直都很休閑,幾個月一下來,人顯得心寬體胖了許多,熟人見到他,以前是招呼都沒時間打,但現在,他是一見到熟人就拉家常,白天到處晃蕩,晚上則四處找人打麻將;用他的話說,前些年是拿命拼錢,賺了個千把萬,房子有好幾套,夠這輩子花了。

阿寶表面上是這樣說說的。阿寶這種人,半輩子下來,其實已經勞碌慣了,一下子閑了下來,看起來心寬體胖心里實則不自在,這看他的面色就知道。這些年來他的活越來越少,房屋建筑這個行業,房地產的老板已經成精了,套進去做,不是虧錢就是墊錢,對于前幾年的好光景,他覺得變化太快,要求越來越高,特別是資料越來越多,對于像他這樣50多歲年紀的人來說,煩的不是干活,煩的其實是雜七雜八的資料,他是典型的其實不想走,其實我想留。迫于時代的壓力,他一時竟然對自己的后半生迷茫了起來。

阿青則是另外一種包工頭,他的干活,是圈內人士都豎拇指稱贊的,很多上層老板,只要把活交給他,都覺得非常的放心。因此,有些私人老板要搞建筑,就指名道姓地要他做,他沒資質,私人老板還給他找個殼,讓他方便地走賬,這些年,他因為老實,沒有走傳統包工頭的偷工減料策略,賺是賺了一些,但卻是良心錢,并沒有多少。讓他悶頭一棍的是,2016年5月1日后,國家出臺了建筑業“營改增”大政策,本來他的很多費用,都是可以通過開材料發票,勞務發票等方式走出來的,但“營改增”以后,企業都為規避風險,建筑企業財務及納稅核算管理需要滿足合同流、貨物(服務)流、資金流和發票流“四流合一”,否則可能涉嫌虛開增值稅專用發票,不但不能抵扣進項稅,還可能受到處罰。而掛靠經營模式由于資質共享,導致“四流”不一致,增值稅抵扣環節沒有形成閉環,進項無法抵扣。這個問題讓他很撓頭,也覺得已經沒法子可做,因此,這段時間,他也在忙著清賬,把5月1日前的工程先做完,5月1日后的工程,則是能不接就不接,按他的說法是,干得最累,活得最苦,地位最低。現在搞不好還有犯罪的風險,準備洗手不干!

其實,像阿寶、阿青這樣的例子還很多,只是他們做夢也沒有想到,以前被別人標榜為成功人士的他們,現在的處境有點騎虎難下。

危機:多數建筑企業不得不被迫轉型

中國建筑業的發展雖然磕磕碰碰,整體大環境讓大家雖然覺得霧霾很嚴重,但多數的企業也已形成了抗體,在快速發展的大環境中野蠻生長,其中,特別是聯營經營、股權改制、自營模式等企業都在不同的層面上得到了快速發展。

早期的很多民營企業,因為資源有限,因為招投標的需要,把主要的精力都放在了企業的資質升級和企業的融資上。在資質升級這一塊,這些企業可以說是無所不用其極,最后結果也不錯,和一些有實力的包工頭聯合在一起,名字好聽的叫聯營,土方說法叫掛靠,這些企業,在市場資源比較充足的前些年,取得了快速的發展,有些企業甚至總部只有幾十人,產值規模也達到了幾十億的水平,總部人均產值幾乎上億,創造了中國奇跡。

因為這些企業,原來掛著建筑業企業的名,做著稅務局和銀行的差事,現在國家完善了稅務鏈條,上馬誠信系統,估計今后還會和社保系統聯網,國家的資質等級未來可能會隨著企業人員的變化動態變化。他們靠著原有的模式繼續走老路,估計會越來越困難,而這些企業一旦入手搞自己并不熟悉的建筑生產,估計不是找死,就是等死。

越來越貴的農民工

農民工是中國建筑業發展過程中的特色,百萬農民工進城,支撐著每個城市的建筑工地。

中國的建筑業機械化、自動化和工業化發展水平一直比較低,我個人覺得這和中國農民工便宜是密不可分的,這些在城市干活的農民工,一不用社保、二不用周六周日,經過多年的熏陶,他們有很多比機器還聽話,還好使。雖然國家多年來一直都呼吁推動農民工轉型產業工人、建筑工業化,但卻不怎么好使,很多人把工業化推進慢的原因定義為牽涉方面多、標準不齊全、建筑方式不適應中國等特殊因素。

工業化推進慢不是因為不好,而是因為相比農民工的作業方式還是太貴,但另外一方面,農民工自己如果不主動上岸學習,還是打游擊戰為主,估計新一輪的建筑發展,他們會提前回家種田。部分覺悟較高的,才可能轉換為產業工人,繼續留在城市生活。

誰會在本輪建筑業轉型發展中出局

在中國改革開放后爆發的建筑市場,是中國歷史上歷時最長、增長最快、增量最大時期。在高速發展的建筑市場上,建筑企業的能力更多的體現在行動力上,撐死膽大的、餓死膽小的,即使很多的企業在經營和生產方式上都顯得很原始,但在那個年代,能賺到錢也是很正常的。

建筑市場也是個混沌的市場,早年很流行“關系競爭力”,很多人利用親戚朋友等關系,或是利用利益均沾等方式,成功的壟斷了部分市場,這種現象現在還是很流行地存在著。

而依靠人才培養、業態創新、管理提升、技術工藝進步等途徑成功打造的建筑業企業,目前卻還都寥寥無幾。根據2015年中國建筑業發展統計分析:

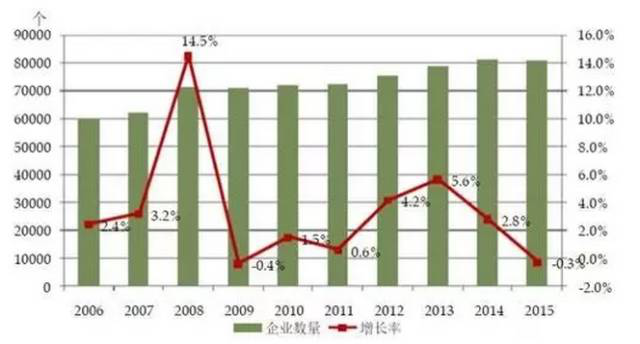

截至2015年底,全國共有建筑業企業80911個,比上年減少230個,降幅為0.3%(表)。國有及國有控股建筑業企業6789個,比上年減少68個,占建筑業企業總數的8.4%,比上年下降了0.06個百分點。

表:2006-2015年建筑業企業數量及增速

從上表中可以看到,在2006-2015年的接近10年間,我國建筑企業雖數量有所減少,但減少的數量根本無法和制造業相比。

建筑業大環境的轉型發展,對很多企業和很多人都是機會和挑戰,在這個過程中,筆者斗膽預測:純勞務的輔助人員、觀念陳舊的包工頭、稅務局和銀行結構的建筑企業,不重視人才培養、吃老本的高資質企業等等,都有可能在這一輪的“大洗牌”過程中,被浪拍上岸。

而我們也在此樂觀預測,加強知識型人才培養、加大建筑工業化研究、率先啟動BIM項目管理等先知先覺的企業,將會在新一輪的洗牌中破繭而出。破繭亦或出局,或許也就存在于老板決策的一瞬間。(來源:證書掛靠網)

京公網安備11010602004695號

京公網安備11010602004695號